公開日:2025年06月25日

6月1日(日)まで市立伊丹ミュージアムで開催していた『動物画譚展 おもしろくて不思議な動物たちの絵物語』。

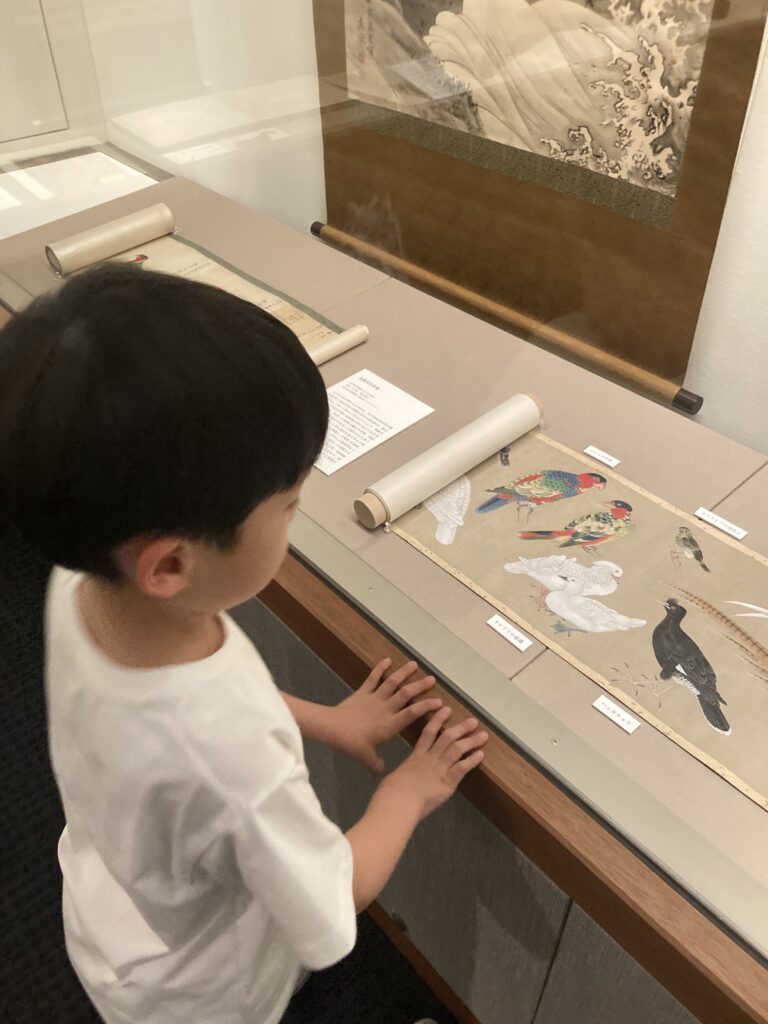

行きたいなーと思いながらなんとなく行きそびれていたところに、子どもが「ミュージアムって今は動物の話とかやってるらしい!行きたい!」と言うのでそれならばと最終日に駆け込みました。

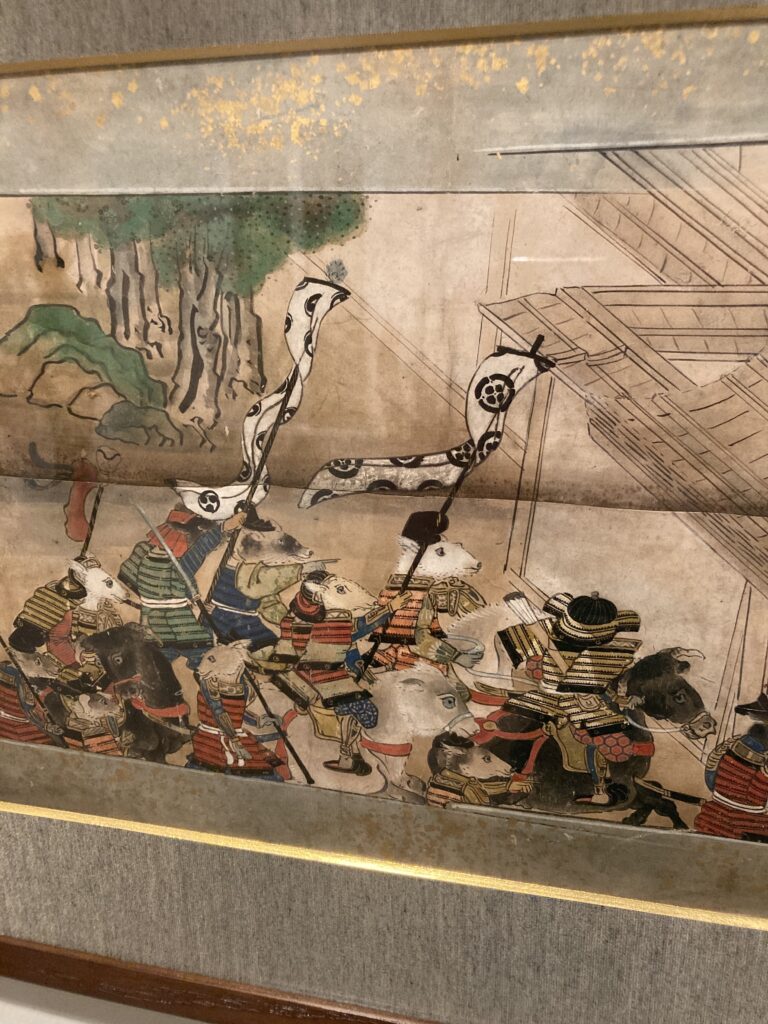

今回の展示では、絵巻や絵画、書物などの約150点の展示を通して、昔から昔話や説話のなかで生きてきた動物たちを日本人がどのように捉え、物語にしてきたかを知ることができるそう。

展示の最初は『桃太郎』や『さるかに合戦』など、わたしたちがよく知る物語の展示から始まります。

日本の物語では、狐や鼠、猿、犬、鳥などの動物が登場し、人間に報いをもたらしたり、まるで人間のように振る舞ったり、あるいは人間と結婚したりと、実に多彩な姿で活躍しています。

展示の最初は、わたしたちみんなが幼いころに絵本で知っている物語でした。

『桃太郎』など、変わらず知っている物語の数々。江戸時代から子どもたちはこれを知っていたのかと驚きます。

子どもたちみんなに受ける物語の要素があったのだろうなあと思います。

『鶴の恩返し』に代表される異類婚姻譚もまた、古来から続く物語のかたちです。

鶴、犬、蛇などあらゆる動物が人間と結婚します。結末は悲劇だったりハッピーエンドだったりといろいろですが、「ひとならざるもの」と人間が恋に落ちて結婚するというのは古今東西に共通する物語のようです。

そう言えば天気雨のことを「狐の嫁入りだ」と言ったりもしますね。(これは狐同士の婚姻のことのようですが)

『カチカチ山』もずいぶんすごい話です。

子どもが『カチカチ山』を知らないと言うので、解説を読みながら説明したのですが、

「わるい狸におばあさんが殺されてお鍋にされて、それをおじいさんが騙されて食べちゃったらしい」

「お鍋にされて……?おじいさんに食べられて……?」

子どもは『カチカチ山』の絵巻を見ながら目を見開いて絶句。でもわるい狸はうさぎに成敗されたから、とあわてて言うと、「でもおばあさんは死んだままなの?」とさらに聞いてきます。

確かに狸がうさぎに成敗されても、おばあさんは死んだまま。

はいめでたしめでたし!となるのはちょっと無理があるのかもと気づかされます。

でもそんな違和感は現代だけではないのか、明治時代以降たぬきは心を入れかえた、おばあさんはちょっと噛まれただけだったので生き返ったという話に変化したバージョンも生まれたそうです。

「成敗してもおばあさん死んだままやん……」そんな気持ちが明治時代の子どもたちにもあったのでしょうか。

その時代のひとの心に合わせて物語も変容していくのですね。でもそのなかで変わらないものもあり。

展示の最後には、件の剥製が展示されていました。

件は、「件」(人/にんべん+牛)の漢字が表すとおり半人半牛の姿をした妖怪で、未来を予言することができると言われている伝説の生きものです。

その剥製と言われるものが展示してあり、みんな興味津々で写真を撮っていました。

この剥製は牛の奇型らしいですが、ずっと展示を見てきた最後にこの件があったので、時に人知を超えた不思議な力を持つ動物への畏敬の気持ちが件という生きものを生んだのではと思いました。

見応えたっぷりの展示で、ところどころ急いで回りましたが1時間半くらいはかかりました。

展示物はもちろん、解説の文章が面白くて、日本文化のなかで動物の物語や捉えられ方がいかに変わってきたか、また変わっていないか、ということを意識して見ることができました。

解説のなかで引用されていた紀貫之の『古今和歌集』の書き始めのことばが印象に残っています。

花になく鶯(うぐひす)水にすむ蛙(かわづ)の声(こゑ)を聞けば生きとし生けるものいづれか歌を詠まざりける

(花に鳴く鶯や水に住む蛙の鳴き声を聞くと、生きているもので歌を詠まないものなど、いったいあるでしょうか)

室町時代のお伽草紙『藤袋の草紙』では妻にするためにさらってきた娘が泣いてばかりいるので、猿たちが娘をなぐさめようとみんなで歌を詠む場面がありました。猿なのに歌でひとをなぐさめようとするなんて雅やか……と感心したのですが、古の時代から、あらゆる動物もひとと同じように歌を詠むということは共通の物語だったのかもしれません。

わたしたちと同じように、または時には不思議な力を持って物語のなかで生きてきた動物たち。そんなストーリーを知ることのできた展示でした。

Written by なみま

最新情報を定期的に配信!